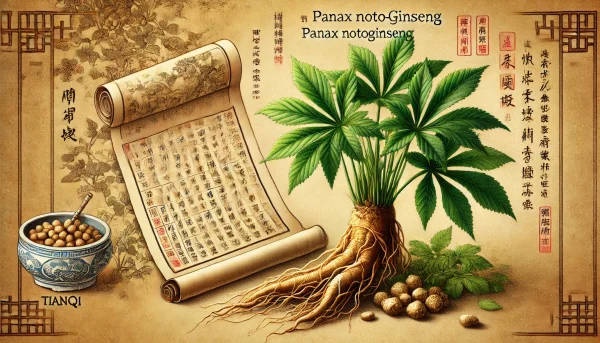

田七人参とは?高麗人参との違い

田七人参(でんしちにんじん)は、中国雲南省や広西チワン族自治区を中心に栽培されるウコギ科の多年草で、特に健康効果の高い薬用植物として古くから重宝されてきました。日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、中国の伝統医学では「金にも勝る価値がある」とされるほど貴重な存在です。

田七人参とよく比較されるのが高麗人参です。両者は同じウコギ科に属しますが、効能や成分に違いがあります。例えば、高麗人参は主に「補気(体力向上)」に優れた効果を持つのに対し、田七人参は「活血化瘀(血流改善と止血)」に特化した効能があるとされています。つまり、田七人参は特に血液の流れを整え、怪我や出血を防ぐ目的で使用されることが多いのです。

また、栽培方法にも違いがあります。高麗人参は4〜6年かけて成長しますが、田七人参は3〜7年の期間を要し、特に「三七人参(さんしちにんじん)」と呼ばれるものは3年〜7年かけて育てられた高品質な田七人参を指します。

田七人参の名前の由来

- 生育年数に由来: 田七人参は、最も良い品質のものが「3年から7年かけて成長したもの」とされることから、「三七人参(さんしちにんじん)」と呼ばれていました。

- 効能に由来: 「田七人参を服用すれば7回転んでも3回立ち上がることができる(転七起三)」という言い伝えがあり、これが名前の由来になったとも言われています。

- 外観に由来: 田七人参の根の形が「七(しち)」の字に似ていることから、この名前がついたとも言われています。

田七人参の原産地と中国での栽培の歴史

田七人参の原産地は、中国南部の雲南省や広西チワン族自治区です。この地域は標高が高く、気温の変化が激しいため、田七人参がじっくりと育つのに適した環境が整っています。

田七人参の栽培の歴史は数百年にわたりますが、特に明代(14世紀〜17世紀)にその価値が広く知られるようになりました。もともとは、雲南省の少数民族が山岳地帯でひっそりと栽培し、伝統医療に用いていたものが、やがて中国全土に広がったのです。

田七人参が注目された歴史的背景

田七人参が本格的に注目されたのは、明代に活躍した有名な医師 李時珍(り じちん) による記述がきっかけでした。彼は、中国の伝統医学の集大成とも言われる『本草綱目(ほんぞうこうもく)』の中で、田七人参の効能について詳しく述べています。

この書物の中で、田七人参は「金よりも貴重な薬草」とされ、特に 「出血を止め、血流を改善し、体力を回復させる」 効果があると紹介されました。これにより、田七人参の価値が一気に広まり、宮廷や貴族の間でも珍重されるようになったのです。

伝統医学における田七人参の役割

中国の伝統医学において、田七人参は主に「血」に関する問題を改善するための生薬として用いられています。具体的には、以下のような効果があるとされています。

- 止血作用(ケガや内出血の回復)

- 血液循環の改善(冷え性や動脈硬化の予防)

- 鎮痛作用(関節痛や筋肉痛の軽減)

- 免疫力向上(風邪や病気の予防)

- 肝機能の向上(デトックス効果)

こうした効能から、田七人参は昔から 「万能薬」 として扱われ、中国の伝統医学では今でも重宝されています。近年では、これらの効果が科学的にも証明されつつあり、世界的に注目されるようになっています。

このように、田七人参は中国の歴史の中で重要な役割を果たしてきた貴重な薬用植物です。その効能が科学的に解明されるにつれ、現代社会でもさらに活用される機会が増えてきています。